Процедура признания завещания недействительным строго регламентирована нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и требует надлежащего обоснования, доказательств, соблюдения процессуальных сроков. Неправильное оформление и неподтверждённые доводы могут привести к отказу в иске.

В данном материале будет последовательно раскрыто, на каких правовых основаниях завещание может быть признано недействительным, чем отличаются ничтожные завещания от оспоримых, как правильно инициировать судебное разбирательство, какие ошибки чаще всего совершают истцы при подготовке исков, и каким образом формируется судебная практика по аналогичным спорам.

Основания для признания завещания недействительным: правовой анализ

Согласно положениям статей 1130–1131 Гражданского кодекса РФ, завещание может быть признано недействительным как по формальным основаниям (нарушение установленной законом формы и порядка его составления), так и по основаниям, связанным с волей и дееспособностью наследодателя.

Все основания признания завещания недействительным условно подразделяются на две группы:

1. Ничтожное завещание

Ничтожным признаётся завещание, которое противоречит обязательным требованиям закона и является недействительным независимо от признания его таковым судом.

К числу ничтожных завещаний относятся:

-

составленные лицом, не обладающим дееспособностью на момент подписания (лицо, признанное недееспособным по решению суда);

-

составленные не лично наследодателем, а представителем (что прямо запрещено статьёй 1124 ГК РФ);

-

завещания, составленные без соблюдения нотариальной формы, за исключением предусмотренных законом случаев (завещание в чрезвычайных обстоятельствах);

-

завещания, нарушающие императивные нормы закона, включая права обязательных наследников.

2. Оспоримое завещание

Оспоримыми признаются завещания, действительность которых может быть поставлена под сомнение и отменена только по решению суда при наличии доказательств, подтверждающих нарушение воли или прав наследодателя.

Основания для признания завещания оспоримым:

-

подписание завещания под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения;

-

ограничение свободы воли наследодателя (в том числе психологическое или физическое давление со стороны заинтересованных лиц);

-

состояние, в котором завещатель не мог понимать значение своих действий(психическое заболевание, сильное эмоциональное потрясение, влияние лекарственных препаратов);

-

отсутствие осведомлённости о последствиях составления завещания;

-

подписание завещания с участием лиц, заинтересованных в получении имущества;

-

нарушение процедуры подписания (отсутствие свидетелей, нарушение правил удостоверения).

Важно: в случае признания завещания недействительным оно утрачивает юридическую силу полностью либо в части, в зависимости от характера выявленных нарушений. Наследование осуществляется по ранее составленному действительному завещанию (если оно есть) или по закону.

Судебный порядок признания завещания недействительным: алгоритм действий и юридические тонкости

Признание завещания недействительным возможно исключительно в судебном порядке. Это означает, что заинтересованное лицо должно обратиться в суд общей юрисдикции с исковым заявлением, в котором будут изложены доводы, подтверждающие недействительность завещания. Судебное разбирательство требует не только грамотной правовой позиции, но и наличия чёткой доказательственной базы.

Шаг 1. Подготовка доказательной базы

Перед обращением в суд необходимо собрать все документы и материалы, подтверждающие:

-

наличие обстоятельств, свидетельствующих о нарушении закона при составлении завещания (отсутствие нотариального удостоверения, подделка подписи);

-

физическое или психологическое состояние наследодателя на момент подписания (медицинские заключения, справки, выписки из карты);

-

наличие давления, угроз, манипуляций со стороны других лиц (показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, переписка);

-

нарушение прав обязательных наследников.

Чем полнее и обоснованнее будет доказательная база, тем выше шансы на удовлетворение иска. На этом этапе желательно привлечь квалифицированного юриста.

Шаг 2. Подготовка и подача искового заявления

Иск подаётся в районный суд по месту открытия наследства — как правило, это последнее место регистрации умершего. В заявлении должны быть изложены:

-

сведения об истце и ответчиках;

-

суть требований (признать завещание от [дата] недействительным);

-

ссылка на конкретные нормы закона (статьи 1130, 1131, 1117 ГК РФ);

-

описание доказательств;

-

чёткая формулировка исковых требований.

К исковому заявлению прикладываются:

-

копия завещания;

-

свидетельство о смерти наследодателя;

-

медицинские документы;

-

доказательства давления (при наличии);

-

документы, подтверждающие родство и интерес истца.

Шаг 3. Судебное разбирательство

В ходе рассмотрения дела суд:

-

анализирует представленные доказательства;

-

назначает экспертизы (почерковедческую, психолого-психиатрическую и др.);

-

заслушивает свидетелей;

-

исследует обстоятельства, связанные с составлением завещания.

Именно на этом этапе важно правильно реагировать на действия другой стороны, заявлять ходатайства, представлять новые доказательства и формировать убедительную правовую позицию.

Решение суда может:

-

признать завещание полностью недействительным;

-

признать завещание недействительным в части (если нарушены права одного из наследников);

-

отказать в удовлетворении иска при отсутствии достаточных оснований.

Важно знать:

-

срок исковой давности по таким делам составляет один годс момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (статья 181 ГК РФ);

-

при пропуске срока возможно восстановление при наличии уважительных причин;

-

признание завещания недействительным влечёт применение норм наследования по закону либо по ранее действовавшему завещанию.

Судебная практика и типовые ошибки при признании завещания недействительным

Изучение актуальной судебной практики имеет ключевое значение при подготовке исков о признании завещания недействительным. Суды руководствуются не только буквальным толкованием норм закона, но и правовыми позициями, выработанными в аналогичных делах. Понимание типичных ошибок истцов, а также причин, по которым суды отказывают в удовлетворении исков, позволяет выработать надёжную стратегию защиты прав наследников.

Типовые позиции судов:

|

Основание для оспаривания

|

Позиция суда

|

Последствия

|

|

Недееспособность наследодателя

|

Назначение психолого-психиатрической экспертизы, анализ медицинских документов

|

Завещание признаётся недействительным при подтверждённой неспособности понимать значение своих действий

|

|

Подделка подписи

|

Назначение почерковедческой экспертизы

|

При подтверждении фальсификации — признание завещания ничтожным

|

|

Психологическое давление

|

Требуется наличие убедительных доказательств (свидетельства, переписка, аудиозаписи)

|

Суд признаёт завещание оспоримым при наличии давления на волю завещателя

|

|

Нарушение формы (отсутствие свидетелей, удостоверения)

|

Завещание, составленное с нарушением формы, признаётся ничтожным

|

Отмена завещания и переход к наследованию по закону

|

|

Нарушение прав обязательных наследников

|

Суд пересматривает объём наследства, выделяет обязательную долю

|

Завещание признаётся действительным, но перераспределяется наследственная масса

|

Частые ошибки истцов:

-

Отсутствие доказательств.Утверждения о подделке, недееспособности или давлении должны быть подтверждены документально. Суды не удовлетворяют иски, основанные на предположениях.

-

Неверное определение ответчика.Необходимо указывать в качестве ответчиков не только других наследников, но и нотариуса (в некоторых случаях), а также всех заинтересованных лиц.

-

Нарушение процессуальных сроков.Иск подаётся с пропуском срока, установленного статьёй 181 ГК РФ, без ходатайства о его восстановлении и обоснования уважительности причин.

-

Неполное обоснование правовой позиции.Истец ссылается на общие нормы без указания конкретных положений законодательства и судебной практики.

-

Невыполнение требований суда.Несвоевременное предоставление документов, уклонение от экспертизы, отсутствие доверенности у представителя — всё это может стать основанием для отказа.

Важное практическое замечание:

Судебная практика свидетельствует о том, что наиболее успешно признаются недействительными завещания при наличии:

-

подтверждённого диагноза психического заболевания у завещателя;

-

выводов экспертизы о недееспособности или ограниченной дееспособности;

-

доказательств давления со стороны заинтересованных лиц;

-

нарушений нотариальной формы, установленных экспертизой или органом, осуществлявшим проверку.

Именно по этим делам суды формируют устойчивую практику, которую можно использовать при подготовке аналогичных исков.

Защита наследственных прав при недействительном завещании

Признание завещания недействительным — это сложная, многоэтапная и юридически тонкая процедура, в которой важны как доказательства, так и строгое соблюдение процессуальных норм. Ошибки на любом этапе могут повлечь не только отказ в удовлетворении иска, но и невозможность повторного обращения по тому же основанию.

Основные выводы:

-

Завещание может быть признано недействительным как ничтожным (при грубом нарушении формы или дееспособности), так и оспоримым (в результате давления, обмана, введения в заблуждение);

-

Судебная практика подтверждает необходимость наличия медицинских, почерковедческих и иных доказательств;

-

Исковая давность составляет 1 год с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав;

-

Успех спора напрямую зависит от профессионализма юриста, правильной подготовки документов и построения позиции.

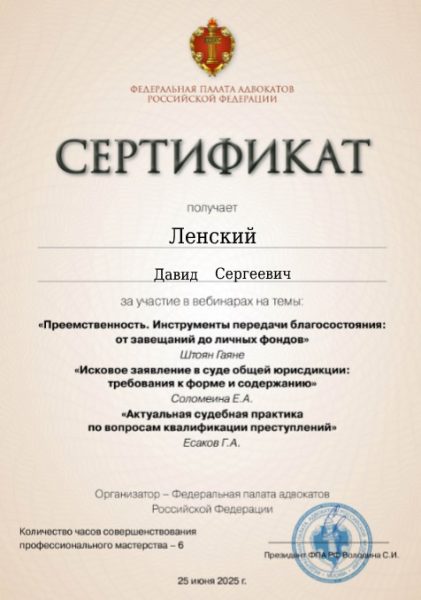

Юридическое бюро «Ленский и партнёры» оказывает полное сопровождение по делам о признании завещания недействительным:

-

правовой анализ документа и ситуации;

-

сбор и оформление доказательств;

-

подготовка и подача иска в суд;

-

представительство в суде и ведение дела до получения результата;

-

обжалование решений при необходимости.

Мы обеспечим защиту ваших прав в наследственном споре, будь то поддельное завещание, давление на завещателя или ущемление прав обязательных наследников. Обратитесь за консультацией и доверьте дело профессионалам.

✅ Скачать: Образец искового заявления о признании завещания недействительным